【管理職必見】男性部下が育児休業を申し出てきた時の上司の対処法

ある日突然、「育児休業を取得したい」と部下から申し出があった時、あなたならどのような対応を取ることができるでしょうか。

小泉環境大臣が育児休業を取得したことで、男性の育児休業が注目を集めているとはいえ、まだまだ実績の少ない男性の育児休業です。

ある程度、ダイバーシティ教育が進められている大企業であれば、「寝耳に水」ということは無いかもしれませんが、それでもやはり「どうして育児休業するの?」「その間の対応はどうするの?」と感じてしまうはずです。

突然「退職します」といって、明日から会社に来なくなるような社員よりは何倍も対応しやすいものの、経験の少ない男性の育児休業は上司の頭を悩ませてしまうものです。

しかし、男性部下の育児休業は、対応を一歩でも間違えれば、育児休業取得者や周辺同僚の退職、という最悪の事態を招いてしまう可能性もあります。

そこで、本記事では、男性部下が育児休業を申し出てきた時の上司の正しい対処法について、詳しく紹介しています。

1.部下の育児休業を聞いた瞬間の上司の心境

まずはじめに、部下の育児休業を聞いた瞬間にありがちな上司の心境から紹介していきます。

これらの心境は上司として当然の感情である為、決して悪いことではありませんが、その心境が部下に伝わらないように注意する必要があります。

1-1.育児休業したい特別な理由があるか

男性の育児休業に対して、「何か特別な事情があって申請するもの」「家庭を最も重要視する人が申請するもの」という先入観を持っている方も少なくありません。

そういった先入観がある方からすれば、突然の部下の育児休業申請に、「何か特別な事情があるのか!?」と心配になってしまうものです。

さらに、退職の兆候があるような部下からの申請だった場合、「育児休業中に転職活動をするのでは?」「退職前のクッションでは?」というような不安が頭をよぎることもあるかもしれません。

「育児をする責任があると思っているから」という純粋な理由であればまだしも、その裏に隠れた危険な理由がないか、探りを入れたくなることも少なくないでしょう。

1-2.育児休業前の引継ぎ業務をどう進めるか

また、育児休業を開始するまでの期間が短い場合、「引継ぎ資料の作成が進んでいるのか?」「引継ぎに十分な期間があるか?」といった不安もあります。

普段から業務負担の大きい部下の場合は、通常業務を抱えながら引継ぎ資料を作成することが難しい場合もあります。

引継ぎ時期と重なりやすい妊娠後期は、配偶者の身体の負担も大きく、「育児休業の引継ぎ資料の為に残業をさせる」という選択も難しいものです。部下を残業させることで配偶者の負担を増加させてしまい、早産のリスクも高まるかもしれません。

引継ぎ業務の流れは、業務体系や職種にもよる為、一概に表現することはできませんが、スムーズな引継ぎをする為に、どう対応していけば良いか、頭を悩ませる上司も少なくないでしょう。

1-3.育児休業中の人員補充や体制をどうするか

さらに、育児休業前の引継ぎ業務から育児休業中の人員補充や業務体制の再構築も難しい要素のひとつだと言えます。

専門性の低い業務であれば、一時的に派遣社員やパート社員を雇えば良いかもしれませんが、専門性の高い職種では、一時的な人員補充も難しいものです。

かといって、「休業者のせいだから周囲が頑張ってくれ」では、周囲のモチベーションが下がり、職場全体のパフォーマンスが落ちてしまう可能性もあります。

人員補充が難しい中で、周囲の負担感を下げる為には、「業務の優先付け」が欠かせません。

業務の優先付けは上司の腕の見せ所でもある為、この機会に業務の棚卸、無駄な業務の洗い出し、外注化を進めていくと良いかもしれません。

1-4.復職時の勤務体制をどうするか

また、部下の育児休業は退職と異なり、一定期間後に「復職」が待ち受けています。

休業するまでは「休まれては困る!」と思うものの、復職する頃には「その社員がいなくても何とかなる」という状態ができあがっていることも多いものです。

即戦力の社員が戻ってくることは嬉しいものの、休業中の変更点を共有したり、業務の再引継ぎをしなければならず、意外と大きな負担感があります。

復職時には、別の育児制度である所定外労働制限や短時間勤務を利用する場合もあり、復職=即戦力!とはいかないケースもあります。

さらに、職場の同僚たちから「あの社員ばかり優遇している」「あの社員のせいで負担がかかっている」と受け止められる可能性もある為、復職時の勤務体制に頭を悩ませる上司の方は多いでしょう。

1-5.出世や昇給への影響をどう説明するか

また、部下が優秀であればあるほど、出世や昇給への影響が大きくなりやすく、その影響をどのように説明すれば良いか、頭を悩ませることもあるでしょう。

「育児休業した分だけ出世が遅れる」というような表現をしてしまうと、「不利益な取扱い」として、ネット上に批判的な記載をされてしまう可能性がある為、非常に気を遣わなければいけない部分です。

出世や昇給への影響を説明する努力義務があるものの、その影響を理由に引き止めているように受け止められてはいけません。

影響を伝えなければいけないが、その影響を伝えることで、良くない感情を生む可能性もあり、上司と部下の関係性によっては非常に難しい部分だと言えるかもしれません。

2.部下の育児休業を聞いた瞬間の上司の対処法

ここまで、部下の育児休業を聞いた瞬間にありがちな上司の心境を説明してきましたが、その心境が言葉や態度に出てしまうことが望ましくないケースもあります。

「どのようなことを伝えればよいのか」「どのような態度で接すれば良いのか」といった上司の方の悩みを解消する為に、部下の育児休業を聞いた瞬間の上司の正しい対処法を紹介します。

2-1.育児休業する部下に第一声で伝えるべきこと

育児休業する部下に第一声で伝えるべきことは、間違いなく、「勇気を出して相談してくれてありがとう、休業前後を含めて育児に専念できるように、できる限りサポートする」の一択です。

もしも配偶者の妊娠を聞いていなかった場合は、「おめでとう」を一番最初に伝えても良いかもしれません。

なお、前述で紹介したような「なぜ育児休業するのか」「引継ぎ資料はできているか」といったことは、感情を抑えて二の次にしなければいけません。

それよりもまずは、勇気を出して育児休業を相談してくれた部下に敬意を示し、育児休業に向き合う姿勢を見せることで、「上司としての器の大きさ」を示すことが重要です。

普段の接し方や関係性によらず、「私は部下の育児休業に向き合う」という姿勢を見せることで、その後の相談や調整をスムーズに進めることができるようになるはずです。

-

【育児休業する部下に第一声で伝えるべきこと】

- ・配偶者の妊娠(子の誕生)を祝福する

- ・勇気を出して育児休業を申請した部下を称賛する

- ・職場全体で育児休業を支える姿勢を示す

2-2.育児休業する部下に伝えてはいけないNGワード

なお、育児休業する部下に絶対に伝えてはいけないNGワードがあります。

絶対に伝えてはいけない典型的なNGワード例としては、「引き止めNGワード」と「見捨てるNGワード」があります。

「引き止めNGワード」の代表例は、「この職場で育児休業は難しい」「期間を短くしてほしい」といった趣旨の発言があります。

そもそも育児休業について悩んでいた部下からすれば、上司のこういった引き止めワードは想定内であり、望んでいる引き止め効果はほとんどありません。

さらに、これらの引き止めワードは、「悪い上司が使う理解のないワード」として部下にインプットされている可能性が高く、部下vs上司の戦闘体勢を取られてしまうリスクが高くなります。

部下vs上司の関係性ができてしまうと、人事部や労働組合、労働局、SNSといった強い味方を付けて、育児休業の強行突破や会社の評価を下げる、といった大きな争いに発展してしまう可能性があります。

もしも会社側に理解が無く、部下の育児休業の影響が大きくなりそうな場合は、部下vs上司の構造ではなく、職場vs会社という構造にした方が、上司自身の身も守られやすいと考えられます。

なお、法律上は、上司のハラスメント的な発言は「たった1回」でも違法となる為、絶対に使わないように注意しましょう。

-

【引き止めNGワードの例 (全て法違反の対象)】

- ・育児休業を諦めさせる趣旨の発言

- ・育児休業の期間を変更させる趣旨の発言

- ・奥さんや家庭の能力に言及する趣旨の発言

- ・育児休業を理由として不当な扱いをする趣旨の発言

- ・職場への迷惑の責任を押し付ける趣旨の発言、等

管理職の方であれば、こういった「引き止めNGワード」を使ってはいけないことは、感覚的にも理解しやすいはずです。

しかし、管理職に悪意がなくとも、育児休業取得者に不快な思いをさせてしまう「見捨てるNGワード」というものもあります。

「見捨てるNGワード」の代表例は、「引継ぎ資料は完ぺきに作ってね」「同僚や関係者にも説明しといてね」等、育児休業取得者に全てをやらせようとする趣旨の発言があります。

本来の上司であれば、「通常業務を継続したまま引継ぎ資料が作成できるか」「関係者への説明はいつ頃するのか」といったことに配慮し、部下をマネジメントしていく必要があります。

「本人の休業に必要なことは、本人の責任で全てやれ」というように見捨ててしまうと、職場への影響が拡大し、職場全体のパフォーマンス低下や退職者の出現、といったリスクも出てきます。

また、退職者がSNS上に「○○(企業名)では一切育児休業に協力してくれなかった」というようなことを記載してしまう最悪の自体を招く可能性もあります。

こういった最悪の事態を引き起こさない為にも、以下のような見捨てるNGワードは、使わないように注意しておきましょう。

-

【見捨てるNGワードの例】

- ・職場への迷惑の責任を全て押し付ける趣旨の発言

- ・迷惑かけないように、といった無理難題を押し付ける趣旨の発言

- ・本人の居場所を奪うような趣旨の発言(居なくてよい等)

- ・本人に全て解決させようとする趣旨の発言、等

なお、「ここで部下の育児休業を認めてしまうことで、芋づる式に育児休業されるかも」と考えたくなるかもしれませんが、その考え方はもはや現代では通用しなくなっています。

多くの従業員がワークライフバランスを重視しており、「万が一の助けが必要な時に職場は助けてくれない」という状況の方が、圧倒的に大きな不信感に繋がってしまいます。

誰もが介護や育児、体調不良といった負担を抱える可能性があるからこそ、職場で助け合う風土や体制を作っていくことが大切だと考えられます。

例え芋づる式に育児休業取得者が増えたとしても、助け合いの体制ができていれば困りませんし、職場全体の雰囲気が良くなることで、パフォーマンスが向上する可能性もあります。

2-3.既にNGワードを伝えてしまった場合のフォロー方法

ここまでNGワードを紹介してきましたが、既に最初の面談が終わり、NGワードを使ってしまっていた場合のフォロー方法を紹介します。

NGワードを使ってしまった場合のフォロー方法は、非常に簡単で、「初めてのことで動揺してしまった、相談してくれてありがとう。色々と相談することはあるかもしれないが、できる限りのサポートはするから、休業中は育児に専念してください」と、改めて伝えるしかありません。

フォローするまでに時間があいてしまうと、育児休業取得者の中のもやもやが大きくなってしまう為、できる限り時間をあけずに、速やかに伝えるようにしておきましょう。

万が一、時間があいてしまった場合は、後述するような「具体的な対処法」を持った上で、再度、面談の時間を設けるようにすると良いでしょう。

3.部下の育児休業を聞いた後の上司の対処法

初めての部下の育児休業では、たくさんやらなければならないことがあります。

3-1.いつも通り+αのコミュニケーションを意識する

まずはじめに、育児休業取得者と密なコミュニケーションを取るようにすることから始めましょう。

「気を遣っているように見えてしまう」「休業する人に話しかけにくい」といった理由からコミュニケーションを避けてしまいたい気持ちがあるかもしれません。

しかし、配偶者の体調や、そのフォローによる休業者本人の心身の疲れ具合等は、人によって異なっています。また、初めての育児休業取得者であれば、想像以上に精神的なストレスを抱えているものです。

これまで通り接しているつもりでも、「何だかそっけないように感じる」「業務への要求が減った(増えた)ように感じる」と感じてしまっている可能性もあります。

そういった不安や精神的なストレスは、コミュニケーションで解決するしかありません。いつも通り+αのコミュニケーションを意識して接すると良いでしょう。

3-2.休業前~復職後の働き方を確認する

また、"育児休業取得者"と一括りに表現しても、「休業までバリバリ働きたい人」もいれば、「配偶者の体調に合わせて仕事をセーブしたい人」もいます。

本人にそういった確認せず、上司が勝手に業務負荷を減らしてしまうと、「仕事をもらえなくなった(不利益な取扱い)」等と、マイナスに受け止められてしまう可能性があります。

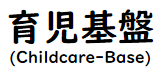

実際に、厚生労働省の調査結果を見ても、「仕事も育児も全力で」「仕事は全力、育児はそこそこ」「仕事はそこそこ、育児は全力」といった働き方を望む人の割合は、同程度となっています。

善意のつもりで行動したことが裏目に出ないように、休業前から復職後の働き方の希望をよく確認しておくようにしましょう。

-

【休業前から復職後の働き方の確認事項】

- ・所定外労働制限や短時間勤務の利用有無

- ・配偶者の体調に合わせた勤務調整の必要性

- ・業務内容や負荷調整の必要性

- ・予定日前の有給利用の有無、等

3-3.育児休業前の対応事項を指示する

また、育児休業前にやらなければいけない対応事項について、上司と部下で擦り合わせておきましょう。

主な対応事項としては、「引継ぎ資料の作成」や「関係者への連絡」があります。

引継ぎ資料の作成を指示する場合は、どのレベルの人(契約社員や同僚等)に引き継ぐのか、合わせて伝えるようにしておくと良いでしょう。

また、出産予定日よりも早く生まれることもあり得る為、可能な限り前倒しで対応を進めておくことが望ましいと考えられます。

※予定日よりも2週間早まって、在宅勤務で働かざるを得なかった、というような自体を招かないように注意が必要です。

-

【育児休業前の対応事項例】

- ・業務の棚卸

- ・引継ぎ資料の作成、引継ぎ

- ・関係者への説明、後任挨拶

普段から業務の共有や棚卸をしっかりとできている職場であれば、何も心配することはありません。

余裕があれば、この機会に職場全体の業務の棚卸を行い、業務の共有や属人化の排除を進めておくと良いかもしれません。

3-4.育児休業中の連絡事項を相談する

また、育児休業中にも連絡が必要な場合があります。年末調整や医療費の通知といった事務連絡もあれば、職場の基準改定といった業務連絡もあります。

厳密に言えば、職場の基準改定といった業務連絡は、その連絡を確認する時間が業務時間に該当してしまう為、望ましくありません。

しかし、スムーズな復職を望んでいる人や職場からの疎外感を感じたくない人からすれば、そういった業務連絡を望んでいる可能性もあります。

「どのレベルまで業務連絡をしてほしいと望んでいるか」「どのレベルまで業務連絡が可能か」について、部下や人事部などとよく相談しておきましょう。

当然ながら育児休業中の郵送先(自宅や実家など)や連絡手段(電話やメール等)も合わせて確認しておく必要があります。

-

【育児休業中の連絡事項例】

- ・年末調整や医療費通知といった事務連絡

- ・基準改定や人事異動といった最低限の業務連絡

- ・引継ぎ後の業務進捗といった通常通りの業務連絡

責任感のある部下であれば、引継ぎ後の業務進捗までメール連絡してほしいと望むかもしれませんが、本来であればその時間が勤務時間に該当してしまう為、望ましくありません。

そういった趣旨の説明をして納得してもらうか、2~3ヵ月に1度飲み会に誘い、酒のつまみとして進捗を伝える程度にしておいた方が無難かもしれません。

3-5.復職時の流れと働き方を確認する

また、初めての育児休業では、休業の方ばかりに目が向きがちですが、復職のことも忘れてはいけません。

万が一、保育園に入れなかったら復職時期がズレる可能性があるのか、保育園に入りやすい時期の復職となっているか等、復職時期に関わる事項は念入りに確認しておかなければいけません。

慣らし保育や入園準備もあり、本人が想像している以上に復職時期はズレてしまいやすいものです。

本人は「短時間勤務を利用するつもりはない」等と言っていても、夫婦同時に復職する場合など、想定外の短時間勤務の利用が発生する可能性も否定できません。

様々な視点から復職時期のズレの可能性や短時間勤務の利用の有無について、再確認しておきましょう。

-

【復職時の流れと働き方の確認事項例】

- ・保育園の慣らし保育等の把握状況

- ・復職時期を決めた根拠 (ズレる可能性の有無)

- ・復職時の仕事と育児のバランスの希望

- ・復職時の職種や業務の希望

この他、復職2ヵ月前を目途に復職時期や復職意思の確認を行う必要があります。大企業であれば人事部が担当している場合もある為、そういった連絡ルートについても確認して伝えておくと良いでしょう。

復職に関しては、「厚生労働省:育休復帰支援プラン策定のご案内」でも詳しく紹介されている為、必要に応じて参考にしてください。

3-6.配偶者の体調や心境を気遣う

また、余裕があれば、配偶者の体調や心境を気遣うようにしておきましょう。

上司として、部下の新たな家族の誕生を待ち遠しく思うことはもちろん、心身共に健康でなければ十分なパフォーマンスを発揮することもできなくなってしまいます。

普段から配偶者や部下の体調を気遣っていることで、少しの変化があった際にも相談されやすくなります。

早産の兆候等、育児休業の前倒しに関わるような体調の変化も早く把握することができるメリットもあります。

なお、この時点では「いかに育児休業を短くさせるか」「育児休業で迷惑がかからないようにさせるか」といったことをいくら考えても逆効果になってしまいます。

職場で初めての育児休業を申請した時点で、「不利益な取扱いを受ければ退職する覚悟を持っている」という可能性が高く、むしろ「いかに気持ちよく育児休業させるか」の方が重要であると考えられます。

その為にも、配偶者の体調や心境を気遣い、上司と部下の信頼関係を維持しておくことが重要でしょう。

3-7.関係者の負担感や心境に配慮する

また、忘れがちですが、育児休業取得者だけでなく、関係者の負担感や心境にも配慮する必要があります。

全ての業務を関係者に割り振っただけでは、負担感が増大し、最悪の場合は、残った社員の退職を引き起こす可能性があります。

契約社員や他部署からの応援で補える場合は、そういった人員補充を行うことを考えた方が無難だと言えます。万が一、人員補充ができず退職者が増加した場合にも、「人員補充を要求した」という実績は残る為、上司の責任とされる可能性を下げることができます。

なお、契約社員や他部署からの応援が難しい職場であれば、一時的に特定の業務を停止する、といった対応も必要になるかもしれません。

但し、準備に十分な時間のある育児休業で、それだけ多大な影響が出てしまう状況は、非常にリスクが高い状態と言えます。

万が一の退職や不慮の事故に備え、職場体制を見直すことも必要かもしれません。

4.上司の対応次第で職場の未来は大きく変わる

最後に、男性部下の育児休業は、上司の対応次第で職場の未来が大きく変わる、といっても過言ではありません。

育児休業を適切に支えることができなければ、部下全体の士気が下がり、最悪の場合は芋づる式の退職もあり得ます。

反対に、育児休業を良い機会と捉え、業務の棚卸や非効率な業務の外注化等を進めることができれば、職場全体の士気を高めることもできます。

属人化した業務を整理することで、人員の流動性を高め、職場運営の安定化を図ることもできるかもしれません。

部下が育児休業を申請してきたことは、変えられない事実ですが、変える必要のない事実です。

むしろこれまでの職場の働き方や業務の仕組みの方を変える必要があり、育児休業はその良い機会になるはずです。

それができると信頼されているからこそ、部下は上司であるあなたに相談し、あなたや職場に頼っていると考えられます。

ぜひ職場の明るい未来の為にも、育児休業取得者及びその負担を背負う職場全体が、気持ちよく過ごせる環境づくりに努めていきましょう。